ども。コモノです。

アヴァロン、このままだと崩壊するってよ?ってな話を聞いたら「なにおっ!」ってなるのがハイファンタジー好きでありましょうそうでしょう?だってアーサー王が眠るとされている地ですよ?崩壊なんてもってのほかでありましょう?

買えた!😭😭😭 pic.twitter.com/V1aN33Tnjp

— コモノックス (@komonox) 2021年11月20日

だからどうかこの散財を許して欲しい。仕方なかったんだよ....このためにゲムマで諦めざるを得なかった全てのタイトルに、アタシはアヴァロンを救うって誓うよ。

という事で、今日はどうしてもポチりたかった個人的な超期待作「テインテッド・グレイル:アヴァロンの崩壊」を無事ゲムマで入手できちゃったのでウキウキしながら開封レビューをお届けします。今日はチュートリアルまでの内容(アークライトでも公開済み)をご紹介するので本編のネタバレは無しですが、チュートリアルから楽しみたいという方は今すぐこの記事をそっと閉じましょう。ご自身でチュートリアルを遊んだ後にまた観に来てくださいね。記事の冒頭、どうでもいい小噺から始まるレビューも久しぶりですが、そのくらい楽しみにしてたタイトルなのです。ファンタジー好きならこれは必見ですよ?!

- テインテッド・グレイル:アヴァロンの崩壊

- テインテッド・グレイルってどんなゲーム?

- テインテッド・グレイルのコンポーネント

- テインテッド・グレイルの遊び方・ルール

- ソロプレイはできる?

- テインテッド・グレイルの感想

- 【テインテッド グレイル 販売・再販情報】

- 【テインテッド グレイル 関連情報リンク】

- おすすめの記事

テインテッド・グレイル:アヴァロンの崩壊

プレイ人数:1〜4人

対象年齢 :14歳以上

プレイ時間:全15章:各章120〜180分

国内発行元:アークライト

テインテッド・グレイル:エラッタ情報

Boardgamegeek

テインテッド・グレイルってどんなゲーム?

やばい。これだけでもうカッコ良き(=✧ω✧)✧

このゲームは全15章からなる冒険譚。勇者として認められなかったはぐれ者の5人がアヴァロンの崩壊を食い止めるため、師匠たちが成し遂げることができなかった試練に向かうというストリーテリング系のボードゲームです。2018年12月にポーランドのAwaken RealmsがKickstarterでプロジェクトを開始。わずか1分程度で目標金額を達成したのち、最終的に490万ポンド(7.5億円くらい?)以上の資金を集めたビッグタイトルです。その後もBGGランキングでは80位前後に位置していた人気タイトルなのですが、テキスト依存が激しく日本語版が出ない限りは遊ぶ事はできなさそうだ...と半ば遊ぶのを諦めかけていたボドゲでした。しかしアークライトから日本語版が!出る!マジで!となってから寝ても覚めてもアタシの頭はテインテッド・グレイル.....(嘘)

そして時は過ぎ、満を持して2021秋ゲムマで先行販売(一般発売は12/23!)となったのです。ふほほ。

ゲームはストーリー形式でプロットごとに選択肢を選んで進んでいく、いわゆるゲームブック形式に似たアドベンチャーゲームでソロまたは協力モードでプレイすることが可能です。ゲーム中でプレイヤーは「●●する?しない?」のような選択を重ね、エンディングへ向かってお話が展開されていきます。我らの目的はアヴァロンの崩壊を止めること(多分...)。ストーリーはありますが体力がなくなれば死んじゃうし、恐怖に取り憑かれれば悪夢も見るし、なかなか簡単に進めそうにはありません。

一癖も二癖もある5人のキャラクターからパートナーを選び、メンヒルと呼ばれる島を守護してきた石像の灯を絶やさぬよう、アヴァロン島の各地を巡る暗い冒険に旅立つのです。キャラクターごとの展開もあるみたいなので、かなり楽しみよね。

テインテッド・グレイルのコンポーネント

大きな箱でででーんとしてますが、意外とコンポーネントの数は少ないのですよ。

精巧なミニチュア。そして仕舞う場所。

やはり気になるのは3体のメンヒルをはじめとしたミニチュアたち。惚れる。メンヒルって最初敵かと思ってましたが、これ敵ではなくて守護像的な大切なやつでした。

そしてこのミニチュアは箱にしまう時が注意なのです。トレーへしまう場所と向きが決まっていて、最初に入っていた通り戻さないと上手くハマりません。写真に撮っておくのがオススメなんだぞ。

個性豊かなキャラクターたち

登場するキャラクターは全部で5人。それぞれにバックストーリー的な設定があり、能力も非対称です。誰と冒険に出るかによって話の展開も変わっていくらしいのだよね。

キャラクターのボードはダブルレイヤー式。キャラクターそのもののタイルはボードから分離する事が出来るので交換する事が可能なのだよ。

重厚な探索日誌

このゲームの全てが描かれた探索日誌。分岐するストーリーラインはゲームというよりも小説のような内容。先読みができないので、ちょっとだけ悲しい(当たり前)

徐々に明らかになる探索場所

ゲームの展開に合わせて広がっていくカード形式の探索場所。メンヒルと呼ばれる石像の周囲3×3マスのみが探索可能な範囲なので、不必要にマップが広がることもないという親切設計。でも3体いるんだけど、、どのくらいまで広がるんだろね?

テインテッド・グレイルの遊び方・ルール

チュートリアルを一度プレイすると大体ゲームの進め方が頭に入ってくるような設計でした。ありがたい。。。アンドールの伝説と同じような感じだな?少し戦闘と交渉のシステムに慣れが必要かなぁ、、、という感じはあるけど、そこまで混乱することもないレベル。なのでチュートリアルは是非遊んでみるべし。

ゲームの準備

チュートリアルのためのガイドに従ってキャラクターのボードをセットアップしたり、メンヒルと場所カードを準備してみました。基本は並べるだけなので結構簡単。夜1人でテーブルにセットしてるとなんか不思議な気分になりますが、雰囲気めっちゃあるよ!あとチュートリアルは基本的にソロプレイなのです。1人で楽しむのです。

1日の流れ

キャラクターがいる場所のガイドを読み、選択肢を選んで物語が展開していくよ。その場のストーリーを把握したら、朝〜日中〜夜の順番でゲームを進めて1日が終わります。

朝)

朝はその日の準備フェイズですよ。

- メンヒルの効果範囲外の場所カードを除去

- ダイヤルの時間(目盛)を1減らし、時間トークンを1個づつ除去

- 次の物語の公開

- 衛士の移動

- 使用する支援・秘密カードの選択

日中)

アクションを実行するよ。キャラクターは任意の順でアクションを1回づつ実行し、全員がアクション不可能、またはパスするまで繰り返すよ。アクションには以下の種類がある。

探索(場所カードをめくる)

・探索する場所カードを裏返し、書かれている文章のルールを適用

・探索日誌の現在地の項目に進む

移動(繋がっている任意の場所に移動)

場所アクション(場所カードの表面にあるアクションの実行)

メンヒルの調査(メンヒルアイコンのあるカードで実行)

・メンヒルを調査し、活性化させる事が可能

個人/秘密/支援アクション(特定のアクションを実行)

パス(その日の行動を終了)

夜)

夜は次の日に備えて休むフェイズです。

- 休息

- 活力の回復

- 経験値を使用してキャラクターの成長

- 戦闘/交渉の山札の改変

- 夢の項目の参照(夢アイコンのある場所のみ)

そして朝に戻るのですね。

ソロプレイはできる?

できます。じっくりとストーリーを追うことが出来るんですよ!友人と遊ばれる場合は、連続して15章(各章120分以上)を遊ぶってのは時間的にかなり厳しい(1日では絶対終わらない...)と思うので、同じメンバーで集まりながら何度かに分けてプレイしていく事になるかと思います。各章の切り替え時にゲームを中断できるようになっているのでしっかり日誌につけて遊びましょう。チュートリアルしかまだ遊んでないけど、本当に小説を読んでいるかのように物語が展開していくよ。

もちろん話を読み進めているだけではなくて、戦闘や交渉という要素もあってゲーム性もしっかり感じる内容。しかもアートワークはたまらなくダーク。早く先に進みたいんだけどしっかり話も読みたい。。。世界観もたっぷり堪能したい派の方は自然とプレイ時間は長くなるかも。

独特な戦闘&交渉システムはチュートリアルカードにはガイドが描かれていてちょっと見づらい。この戦闘と交渉というシステム、アイコンの連鎖でカードをプレイしていくので慣れないと少し戸惑う感じあります。山札があるのでドロー運もありそうですがカードによっては絶対勝てない...というよりも、よく考えてプレイすればなんとか勝てそうなバランスになってる気がする。ヨレヨレになるとは思うけど。

訪れる場所ごとにある設定が濃密で、探索を行うごと明らかになっていく文章もワクワクするよ。ソロでもかなり楽しいのですが、問題なのははつい関係ないとこまで読んでしまう事。読むな、俺...我慢だ。

テインテッド・グレイルの感想

チュートリアルはクリアしました。師匠に置いてかれました。どうせ半端もんです。と腐りたくなるような不貞腐れでも、否応なくアヴァロンの崩壊に巻き込まれていく物語。この先から冒険の本番が待っています。もうちょっと不明な点や曖昧な点がスッキリしたら加筆する予定もあるので、ちょいちょい更新すると思います。なんかこう、勢いで好き!ってなってるけど、もう少しゲームシステムを理解したらもっと好きになれそう。

チュートリアルでは用いなかったカードたちが山のようにまだボックスに残っているし、チュートリアルはほんのさわり程度にしか見えていない本編がどう展開するのか、早く先に進んでみたくて期待しかありません。ネタバレしちゃうので遊んだ感想を記事に書けないと思うのが悔しいのよねぇ...「フォゥォ!」とか「アッヒャァ...」とかの擬音だけで記事書いてみようかしら。。。(よくある)

ファンタジーが好き、ゲームブックが好き、アーサー王伝説が好きな方はかなりハマれると思うテインテッド・グレイル。あとミニチュアゲームが好きな方やペイントが好きな方にもオススメです。

これは塗ってみたかろう?塗ってみたいよ。塗るよ。

ミニチュアが少ない!とは思うんだけど、これ以上増えたら相当扱いに困りそう。でもKickバージョンでは拡張とアドオンが付いていて、それ入れたらミニチュア倍増するんだよね。確か一般でも買えるミニチュア拡張が出てたような気がするんだけど、ちょっとあとで探してみよう。これ絶対楽しいと思うんだよ・・・

探索日誌の挿絵もかっちょいいし、翻訳された本文がマジやばい。やっぱり日本語で読めるのはめちゃくちゃありがたい。うっかりゲームの展開無視して先を読み進めたくなる文章なのは嬉しい誤算。良くない。いや、いいのか。今回日本語版の制作チームはかなりこだわって翻訳をしてくれた感じがあるので、物語としても超しっかり楽しむ事が出来そうなのです。

ずうっと欲しい!欲しい!言ってたテインテッド・グレイル。入手するにあたって色々課題はありましたがこれは買って良かったと思えるタイトルでした。Awaken Realmsのタイトルは高価なタイトルが多い(ネメシスもここのタイトルです)んだけど今の所ハズレなしですな!本作もこの冬ゆっくり楽めそうで、ホント楽しみです。

なんかの形で続報レビュー書いてみたいけど、ネタバレしない方法考えなきゃだね。

ウヒョッ(●ↀωↀ●)!

テインテッド・グレイルのミニチュアペイント記事はコチラ!

Awaken Realmsのタイトルはコチラ!

【テインテッド グレイル 販売・再販情報】

駿河屋

ボードゲームテインテッド・グレイル 完全日本語版 (Tainted Grail: The Fall of Avalon)

やはり店頭か....

通販は軒並み売り切れですが、今日あたりから店頭に入荷しているところが出ているようです。お近くにボドゲ売ってるとこがあったら寄ってみると良いかも!

🌩️【新商品】#ボドゲ🌩️

— ボードゲームステーション大宮店 (@BGST_omiya) 2021年12月22日

『テインテッド・グレイル 完全日本語版』入荷

プレイ時間全15章/各120~180分

勇者失格の烙印を押されたキャラとなり協力して戦闘や交渉で解決。物語が分岐していくので慎重な選択が必要だ。

荒廃した世界でアヴァロンの崩壊を防ぐことが出来るのか?https://t.co/ypJzdQUVri pic.twitter.com/JhliACjbtF

各ECモール店はコチラ(プレミア価格に注意)

【テインテッド グレイル 関連情報リンク】

ゲームを遊ぶのにお役立ち情報をまとめます。(追記あり)

アヴァロン見聞録公開ページ

エラッタで説明のあったアヴァロン見聞録はこちらのリンクから閲覧が可能です。

http://www.arclight.co.jp/ag/home/home02/tuika/tg/Avalon_Almanac_JP.pdf

記録用紙のダウンロード版

【たまには土曜日も】おかげさまで『テインテッド・グレイル』はゲームマーケットにて売れ切れ御免となりました。一般販売は2021年12月23日です。なお「うっかり記録用紙を使い潰してしまった」との声がありましたので、ダウンロード版を用意しました。➡https://t.co/NPGz0wqJJ1 pic.twitter.com/yehV0gmaLE

— アークライト海外BG (@ArclightKaigai) 2021年12月4日

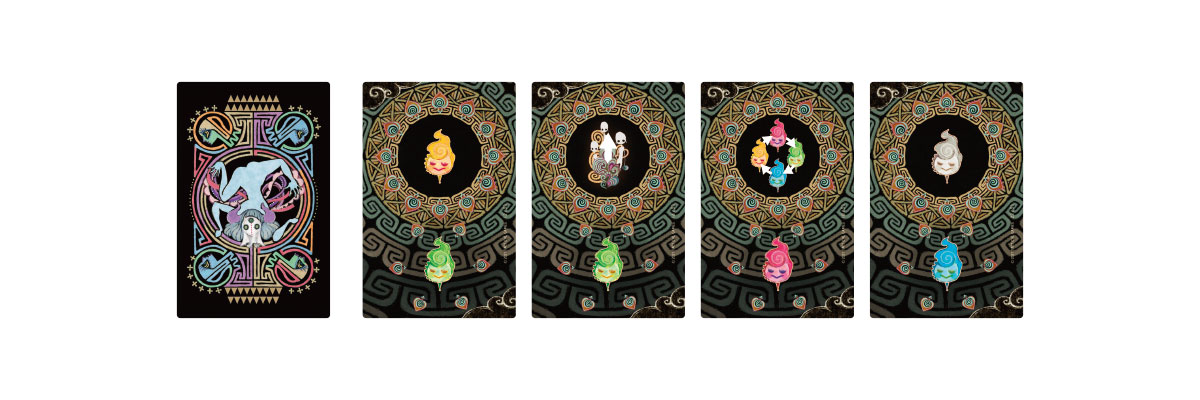

手強い。イヴァン容赦なし。ソロ用カードに沿って粛々とイヴァンはアクションをおこなっていきます。大聖堂カードの完成に必要な建材も数だけあっていればOKで、特に石がぁぁ、木材がぁぁとかイヴァンは悩みません。

手強い。イヴァン容赦なし。ソロ用カードに沿って粛々とイヴァンはアクションをおこなっていきます。大聖堂カードの完成に必要な建材も数だけあっていればOKで、特に石がぁぁ、木材がぁぁとかイヴァンは悩みません。

最終的に勝利点を1番多く得ていたプレイヤーが次のウィッチストーンの支配者となるのですよ。

最終的に勝利点を1番多く得ていたプレイヤーが次のウィッチストーンの支配者となるのですよ。

いわゆるリズムセクションの楽器(ドラム・ピアノ・ベース・ギター)の4種類は、手元に並べたタイミングでメンバー数(得点計算を発生させる枚数)を増やす効果があるよ。

いわゆるリズムセクションの楽器(ドラム・ピアノ・ベース・ギター)の4種類は、手元に並べたタイミングでメンバー数(得点計算を発生させる枚数)を増やす効果があるよ。

大体の隣人は特定条件で指定される野菜カードを取り除くか、野菜カードの位置を動かすなどのお邪魔効果を発揮。。。

大体の隣人は特定条件で指定される野菜カードを取り除くか、野菜カードの位置を動かすなどのお邪魔効果を発揮。。。

:strip_icc()/pic166867.jpg)